あやべ水源の里とは

綾部市は平成18年度より、過疎・高齢化が進行しコミュニティの維持が困難となっている5集落(市茅野・大唐内・栃・古屋・市志)を対象に、集落の課題把握や解決策の検討を始めました。

平成19年度には水源の里条例(5年間の時限条例)を施行。4つの振興目標を柱に、具体的な振興策を展開しています。

- 定住促進(定住支援補助金の整備や定住促進住宅の建設)

- 都市との交流(オーナー園制度やボランティア活動を通した都市住民との交流)

- 地域産業の開発と育成(住民主体で、特産品開発・販売)

- 地域の暮らしの向上(光通信の整備など、生活基盤の整備)

【第2期水源の里条例施行(平成24年度~28年度)】

水源の里の指定を受けた集落への定住を支援するための補助金制度があります。詳細は以下の要項をご覧ください。

⇒綾部市水源の里定住支援給付金等交付要綱(R2.11.5~)

水源の里の指定を受けた集落への定住を支援するための補助金制度があります。詳細は以下の要項をご覧ください。

⇒綾部市水源の里定住支援給付金等交付要綱(R2.11.5~)

5年間の取り組みを踏まえ、平成24年度に、第2期水源の里条例(5年間の時限条例)を施行。対象集落を56に拡大し、集落からの申請を受けて指定する指定申請制度を導入しました。

【第3期水源の里条例施行(平成29年度~令和8年度)】創設期の第1期、拡大期の第2期、そして平成29年度、発展期となる第3期水源の里条例(10年間の時限条例)を施行しました。第3期条例では、複数の水源の里集落や外部団体との連携推進のほか、定住促進に向けた取組を強化し、更なる水源の里振興を目指します。

※条例の詳細は、第3期綾部市水源の里条例(綾部市HP)をご覧ください。

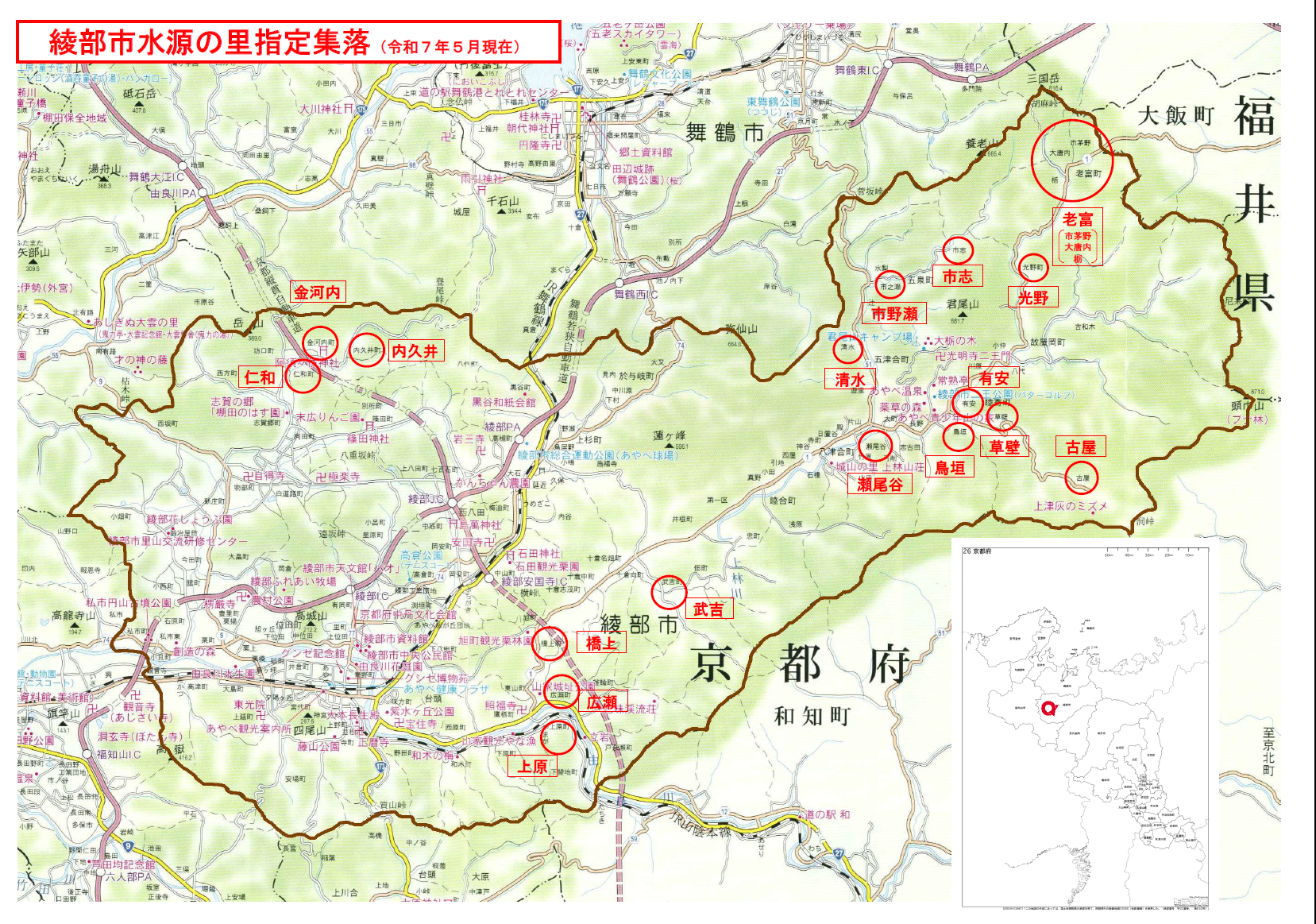

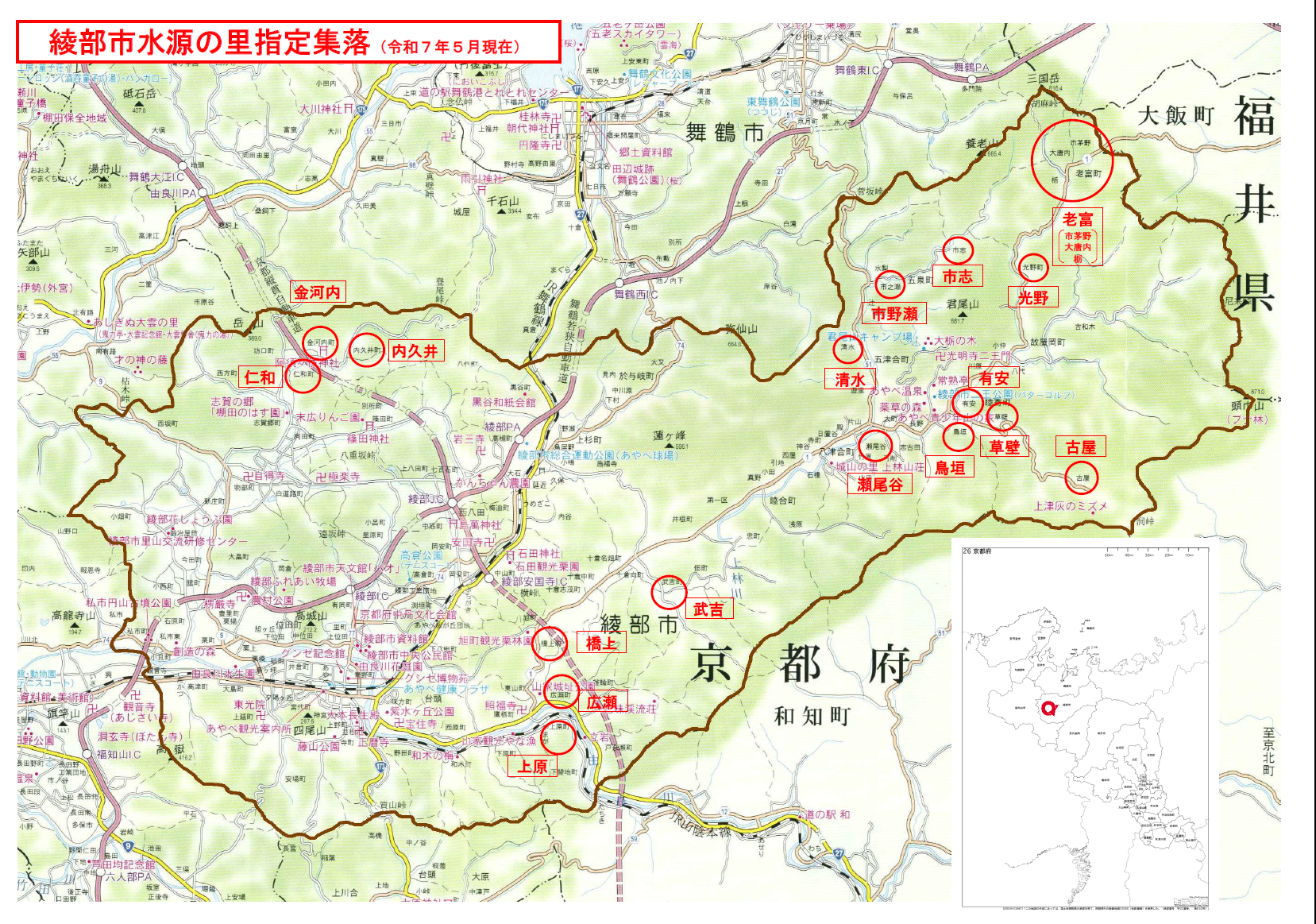

【水源の里集落数の推移】

平成24年度:9集落 平成25年度:12集落(3集落増) 平成26年度:14集落(2集落増) 平成29年度:16集落(2集落増) 令和元年度:17集落(1集落増) 令和2年度:18集落(1集落増) 令和3年度:19集落(1集落増) 令和4年度:20集落(1集落増) 令和6年度:21集落 (1集落増) 令和7年度:22集落 (1集落増) 水源の里の指定を受けた集落への定住を支援するための補助金制度があります。詳細は以下の要項をご覧ください。

⇒綾部市水源の里定住支援給付金等交付要綱(R2.11.5~)

水源の里の指定を受けた集落への定住を支援するための補助金制度があります。詳細は以下の要項をご覧ください。

⇒綾部市水源の里定住支援給付金等交付要綱(R2.11.5~)

水源の里とは?

綾部市は、京都府北部の玄関口に位置し、日本海にそそぐ由良川が貫流する山紫水明の地。過疎・高齢化が著しく、このままでは“消滅可能性”もある「限界集落」を、その多くが由良川上流・支流に存することから、将来への希望を込めて「水源の里」と称し、その再生策を全国初の条例化により打ち出しました。基本理念に「上流は下流を思い、下流は上流に感謝する」を掲げ、疲弊する農山村だけの課題と捉えず、都市住民にも理解と負担を求める趣旨は、今の地方創生や森林環境税の考え方を先取りしていたともいえます。

吾輩は猫である。名前はまだない。どこで生れたか頓と見当がつかぬ。何でも薄暗いじめじめした所でニャーニャー泣いていた事だけは記憶している。